2030年、日本のスポーツ界はどんな世界になっているのか。人口減少等の社会変動が予想され、スポーツ界に関わる人々の減少も見込まれる中、ゴールデンスポーツイヤーの中核である2020年は、スポーツアナリティクスの新たな価値を探求する時期ではないでしょうか。

スポーツアナリティクスは、競技力向上だけでなく、エンターテインメントとしての「スポーツの魅力」を伝える手段としても大きな価値を持っている。

本セッションでは、アスリートやチームが求める目的視点のデータ活用を推進しているアビームコンサルティング株式会社の竹井昭人氏と高見航平氏とともに、松岡修造さんのものまねで活躍し、あらゆるスポーツに精通しているタレントのこにわ氏を迎え、スポーツアナリティクスとエンターテイメントの融合について議論しました。

日本と欧米のスポーツを「みる人」「する人」「支える人」の違い

現在のスポーツアナリストの平均年収を比較してみると、欧米に対し日本はその半分ほど……。少子高齢化が進む10年後の日本でもスポーツアナリストが食べていくには、市場レベルを欧米に近づけていく必要がある、と竹井氏は語りました。そして、「アナリティクスとエンターテインメントをつなげる」ことにその可能性が見いだせるのではないか。こにわ氏は熱く議論の口火を切りました。

スポーツを「みる人」「する人」「ささえる人」というフレームワークで見たときに、日本と欧米にどのような違いがあるのか。まず「みる人」。スポーツの番組作りに関わる機会の多いこにわ氏は、日本の特徴として「お涙頂戴のドラマ」を好む傾向にあることを挙げました。その選手がどのような人間なのか、どのような背景を持っているのか、日本はその「コンテキスト(文脈)」に感動するのだと。対して欧米は、「速い」「強い」などのパフォーマンス、つまり『現象』に感動する傾向にあると高見氏は述べました。また、ストーリー的なコンテキスト以外にも、野球の「野村スコープ」のようなその1プレーに込められたコンテキストに対しても、日本は興味関心を抱きやすい傾向にあるということです。

次に「する人」の違いについて、「選手へのインタビューに表れている」とこにわ氏。とある取材の1シーン、日本では4位入賞の選手に対しアナウンサーは「残念な結果でしたが……」とインタビューを始めました。それに対し選手も「すみませんでした」と頭を垂れる。日本社会の強制感がそうさせるのか、「責任感の強さ」が見られるのが日本的な感性の特徴であると。対して欧米の顕著な違いとして、自身が競技支援しているアメリカ人選手は「可能性を楽しむ」ことを試合前によく口に出すのだ、と高見氏は語りました。

最後に「支える人」について。欧米でのモータースポーツの現場において、何か物事を決めるときにドライバー(する人)とエンジニア(支える人)が双方向で会話をし、特にエンジニアがドライバーから「引き出す」作業をしていると言います。それに対し日本は、『教える』のがうまいというのが1つの見解。受験勉強を取り巻く環境でも見られるように、一概には言えませんが「その時点での正解」を一方的に教えることには長けているのですが、その先につながるアプローチが薄い事例が多いのではないでしょうか。

日本の文化や特徴に合ったスポーツ振興

市場レベルを欧米に近づけていきたいとは言うものの、ここまで感性に違いがある以上、いたずらに模倣するのでは難しい。だからこそ目指すべきは、互いの良いところをミックスしながら、日本に合った「スポーツ振興」を考えていくことだと竹井氏は語ります。

「みる人」に重要なアプローチは、スポーツの魅力を「現象+コンテキスト」で伝えること。良い事例が、選手の1プレー(現象)にそのときの選手の気持ちや考え(コンテキスト)をのせて届ける松岡修造さんの解説です。単純な現象の説明だけではない、日本人がぐっと入り込めるような+アルファがあるのです。そこで、アナリティクスで得られるデータや数字が活きてくる。つまりコンテキストを「目に見える」ものとして届けることがアナリティクスにはできるのだと、こにわ氏は熱く語りました。アビームコンサルティングが車いすバスケットボールの競技支援で用いている、リアルタイムに得点差やエリアごとのシュート成功率が「見える」化されるシステムがあります。本来は競技支援のための技術ですが、つまりはデータにより試合の「流れ」が目に見える機能、これを「みる人」に届けられればスポーツへのワクワク感が増すのではないでしょうか。

アナリティクスにより目に見える「流れ」が観客に届き、応援を盛り上げるタイミングや、どの選手を応援したらよいかをわかりやすく示すことができる、エンターテインメントの創出につながるのです。

「する人」にアナリティクスはどう活かせるのか。選手が「成長を楽しめる」「長くプレーし続けたい」と思えるタレントマネジメントを行っている高見氏によると、『勝利とともに成長のプロセスを目的化』させることができる、ということです。

前回の試合との比較や練習でのシュート本数のレートなどをデータ化しているのですが、その数字こそが「練習のヒストリー」であり、その選手の「努力の証」がまさしく目に見えるものとなるのです。その進化していく様を自身が実感できることが、勝利でなくとも「成長」を楽しみ、長くプレーできるきっかけとなるのではないのでしょうか。

さらにこにわ氏は、「努力」を見るのが好きな日本では、この「成長」のデータを通して選手への興味関心をより多方面に促すことができるのではないか、とエンターテインメントの可能性に言及しました。

教えるのがうまい日本の「支える人」ですが、そこにアナリティクスを掛け合わせることで、『競技者の目的に合わせたオーダーメイド型のコーチング』が可能になる、ということです。JFL奈良クラブの事例では、ある選手のポジションに対して後継者となる選手が何人いるかを可視化できるシステムがあります。能力の推移を蓄積していき、集約されたデータにより選手の特徴や伸ばすべき点を客観的に把握することができます。そこにコーチ陣の主観的な印象も大事となるため、掛け合わせての判断ができるようになるというものです。

勝利至上の競技力向上だけでなく「楽しみたい」「単にうまくなりたい」といった様々な目的に応じたコーチングが、データとの向き合いによって可能になってくるのです。

高見氏は、「日本式のスポーツ振興」としてこの3点を循環させていくことができるのではないか、と提言されました。

「支える人」がオーダーメイド型のコーチングを行うことで、「する人」はそれぞれに応じて目的化された成長プロセスを楽しみながら、スポーツを長く続けることができる。そこで個々人に様々なコンテキストが生まれ、共感や感動をする「みる人」が増えていく。そしてその先にはより「支える人」の環境が整っていく、というサイクルこそが「日本式のスポーツ振興」に必要な要素だということです。

アナリティクスは“宝の山”

競技支援に用いられているアナリティクスに対し、エンターテインメントの世界に携わるこにわ氏は言いました。「この数字こそが宝の山なんだ」と。そして高見氏は、競技支援としてだけでなく、スポーツ振興を促進するためのツールとしての可能性を秘めているものだと、続けました。

2012年に発表された国内のスポーツ市場規模は5.5兆円。そして2025年になるとその規模は15兆円にのぼると言われています。アナリティクスが持つエンターテインメントの可能性、「お金を稼ぐ」ことができる可能性を、こにわ氏はその思いの丈とともに会場の参加者たちへ熱くぶつけました。

そして最後に、竹井氏はこう締めくくりました。

「10年後のSAJの会場で、今よりちょっといい服を着て、また会いましょう」

ディズニー越え、なるか。

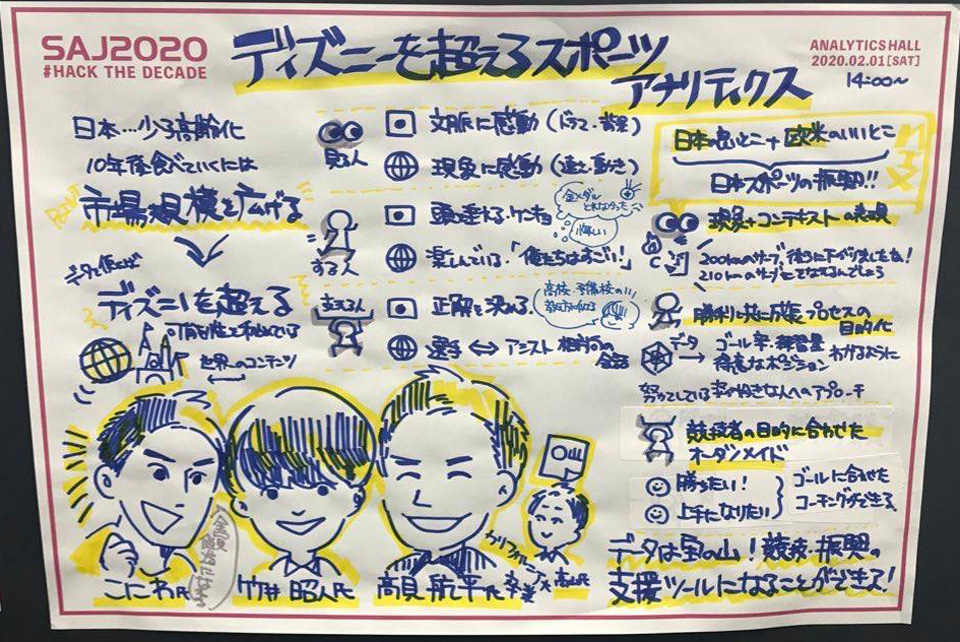

講演のグラフィックレコーディング

(レポート:安野一平)